続・平気で生きるということ

(承前)

*

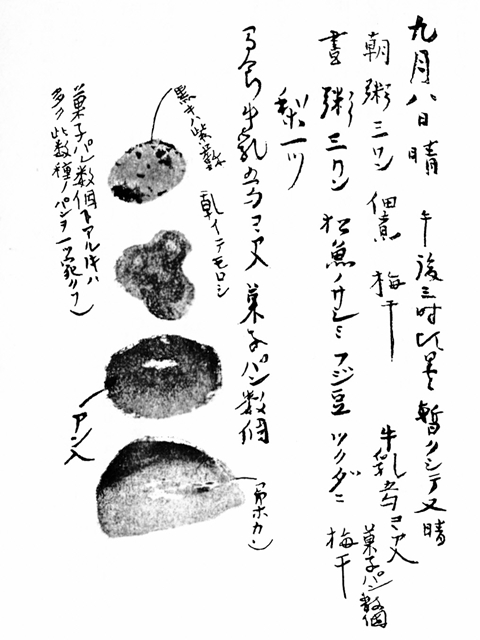

重病人の日記ながら全体としてはあまり悲壮感はありません。

どこか間が抜けていて、どうでもいいような日常的な話題も多く挿まれます。

このふしぎな暢気さが実に魅力的です。

その一方で、病いの記録にはきわめて生々しいものがあります。そちらもありのままに書かれています。

十月二十六日 晴

〔……〕腸骨の側にあらたに膿の穴が出来てその近辺が痛む、これが寝返りを困難にする大原因になっている。右へ向くも左へ向くも仰向けになるもいずれにしてもこの痛所を刺激する、咳をしてもここにひびき泣いてもここにひびく。

繃帯は毎日一度取り換える。これは律の役なり。尻のさき最痛く、僅かに綿を以て拭うすらなお疼痛を感ずる。背部にも痛き箇所がある。それ故、繃帯取り換えは余に取っても律に取っても毎日の一大難事である。この際に便通ある例で、都合四十分ないし一時間を要する。

肛門の開閉が尻の痛所を刺戟するのと、腸の運動が左腸骨辺の痛所を刺戟するのとで、便通が催されたときこれを猶予するの力もなければ奥の方にある屎[くそ]をりきみ出す力もない。ただその出るに任するのであるから日に幾度あるかも知れぬ。従って家人は暫時も家を離れることが出来ぬのは実に気の毒の次第だ。〔……〕

律は子規の妹です。ここを読むだけでも、本人にとっても家人にとっても凄絶な日々であったことがわかります。包帯を取り換えてもらいながら、おそらく毎日毎回泣き叫んだのであろうことがうかがえます。

このしばらく後の記事にふたたび《穴》の話題が出てきます。

明治三十五年三月十日 月曜日 日記のなき日は病勢つのりし時なり

〔……〕

十時 繃帯取り換えにかかる。横腹の大筋つりて痛し。

この日始めて腹部の穴を見て驚く。穴というは小き穴と思いしにがらんどなり。

心持悪くなりて泣く。〔……〕

それほどに大きな穴が開いていました。

日記のなかで一箇所だけ自殺をしようと試みるところがあります。

手許に小刀と千枚通ししかないために諦めます。それらでは死に損なってしばらく苦しむかもしれないから、そのことが怖くて諦めます。

死ぬにはまだ早いと堪え、堪えながら泣いた直後に次のように記します。

〔明治三十四年〕十月十三日 大雨恐ろしく降る 午後晴

〔……〕逆上するから目があけられぬ。目があけられぬから新聞が読めぬ。新聞が読めぬからただ考える。ただ考えるから死の近きを知る。死の近きを知るからそれまでに楽しみをして見たくなる。楽しみをして見たくなるから突飛な御馳走も食うて見たくなる。突飛な御馳走も食うて見たくなるから雑用[ぞうよう]がほしくなる。雑用がほしくなるから書物でも売ろうかということになる………いや書物は売りたくない。さうなると困る。困るといよいよ逆上する。

病床にあってループする思考が綴られています。

楽しみとして挙げられているのは食事です。子規に残されていたのは、考えることと食べることでした。

この文章の終りには小刀と千枚通しのスケッチが載り、《古白曰来》と添えられています。古白が来いと呼んでいる、古白は子規の自殺した従弟です。

*

病勢が募ると日記は不定期となり、替わって弟子に口述筆記をさせた新聞連載が開始します。

その連載、「病牀六尺」の一節には次のようにあります。

余は今迄禅宗の所謂悟りといふ事を誤解して居た。悟りといふ事は如何なる場合にも平気で死ぬる事かと思って居たのは間違いで、悟りといふ事は如何なる場合にも平気で生きて居る事であった。

〈写生文〉を提唱した子規は、かねてより日記こそがもっともそれに適した形式であると考えて奨励していました。その子規自身が綴った日記はやはり世にある写生文の頂点を成すものにおもわれます。

『仰臥漫録』には、泣く、という記述が非常に多くみられます。

痛くて泣きつらくて泣き怖くて泣く、そうした自身の様を飾ることなく淡々と描いています。

お菓子を食べることも泣き叫ぶことも、どちらもありふれた日常としてフラットに写生されます。

死を目の前にして号泣するほどの痛苦に苛まれる日々のなかで、子規は平気で生きようとし、平気で生きました。死に向かう自らではなく、あくまでも病床に生きている自らを記録しました。

子規が平気で生きようとすることができたのは、一つには妹と母の献身があったためです。

ふたりについての記述がもっとも多く、不満と怒りと感謝が綯い交ぜになり堂々巡りしています。とくに妹について吐露される感情は複雑で、いろいろなことを考えさせられます。

そしてまた一つには、文士として、俳人として書くべきことが残っていたためでしょう。

題のままに、寝返りを打つさえままならぬ子規は仰向けに臥しながら文字を書きました。家人にもたせた半紙に向けて手を伸ばし、休み休み筆を動かしました。

子規が食べることと同じくらいに執着したのは書くことでした。

*

『仰臥漫録』には看護するものとされるものの時代を超えた普遍的な姿が記録されています。

飾ることなくよい面も悪い面もすべてありのままに綴られています。このような書き方は実に稀です。

わたしはこの日記が好きで、折につけて手に取っては眺めています。

仰臥漫録 (岩波文庫) : 正岡 子規 : 本 : Amazon

文芸 カテゴリーの記事一覧 - 〈棄想天蓋〉:文芸とポップカルチャーを中心に